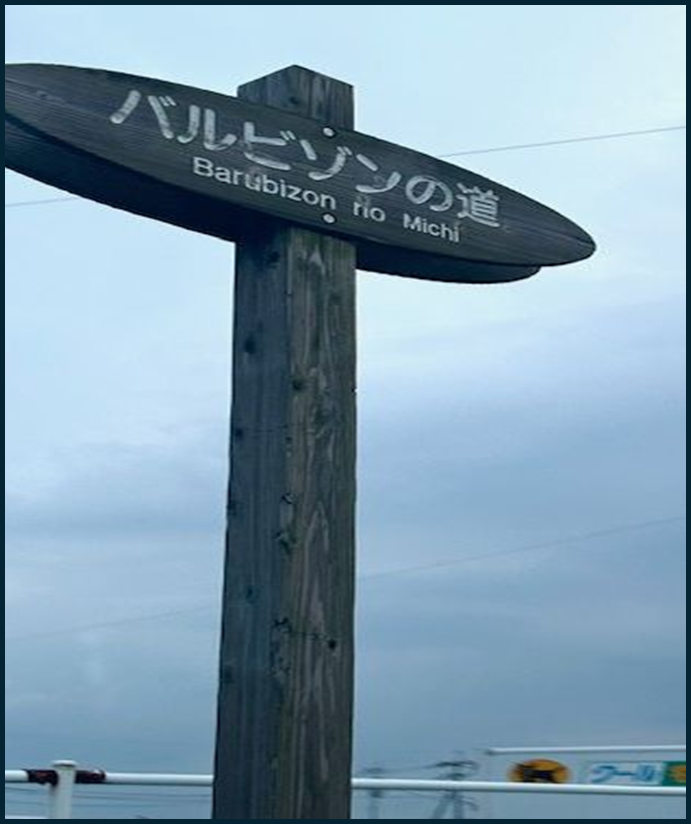

第7回― バルビゾンの道と呼ばれた廃線跡

当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。昔ながらの風景に囲まれた八女市には「バルビゾンの道」と呼ばれている廃線跡が残っています。それが、伝統的な建物が並ぶ八女福島を通り、現JR鹿児島線の羽犬塚(筑後市)と大藤で有名な黒木(八女市、旧矢部村)を結んでいた旧矢部線です。

今回は「バルビゾンの道」と呼ばれる旧矢部線や由来となったバルビゾンについてご紹介します。

『東洋のバルビゾン』 ■矢部線跡地について1936(昭和11)年に羽犬塚から黒木をつなぐ鉄道路線として工事が始まった矢部線ですが、当時は太平洋戦争の激化とともに鉄道路線が不要不急とされ、他の路線敷設計画は次々と休止に追い込まれていました。こうした状況下にもかかわらず、八女市周辺では軍事施設や関連工場が多かったために鉄道建設が続行されました。

終戦の4カ月後、1945(昭和20)年12月26日に羽犬塚―黒木間(19.7キロ)をつなぐ矢部線が開業し、日本の鉄道路線では終戦後初めて開通した記念すべき路線となりました。

将来的には大分県日田郡中津江村(現日田市)の鯛生を経て宮原線(大分県玖珠郡九重町―熊本県阿蘇郡小国町間)の肥後小国までを結ぶ計画が立てられていましたが、黒木以降の延伸は白紙となりました。その後バスや自家用車の普及により、1981(昭和56)年9月18日に矢部線の廃止が承認され、1985(昭和60)年4月1日には矢部線全線が廃止されました。

■バルビゾンとは

「バルビゾンの道」のバルビゾンとは、フランス中北部の都市フォンテンブローの近郊にあるバルビゾン村という名前から由来するものでした。バルビゾン村では、1830(文政13)年から1870(明治3)年にかけて、『落穂拾い』で有名なミレーや『フォンテーヌブローの森の眺め』を描いたコローを含む7人の画家が精力的に活動し、「バルビゾンの七星」と呼ばれていました。彼らはバルビゾン村やその周辺に滞在や居住し、自然主義的な風景画や農民画を写実的に描く作品をこの世に生み出していたことから、現代では「バルビゾン派」として親しまれています。

このバルビゾンの村に1921(大正10)年、ある1人の画家が絵を学ぶために訪れます。当時は39歳でした。この画家は数年間バルビゾン村で過ごした後、1931(昭和6)年49歳だった画家はとあるきっかけで八女市を訪れます。そこで見た八女市とバルビゾンの風景がそっくりであったことから「東洋のバルビゾン」と名付け、八女市稲富に自宅を、緒玉にアトリエを築き、87歳で亡くなるまでの半生を八女市で過ごすことになりました。

廃線になった矢部線跡に沿う山内から室岡周辺までの約9キロの道を指す「バルビゾンの道」ですが、この名称は1999年の一般公募で決まったものでした。1人の画家が「東洋のバルビゾン」と呼んだことから始まった矢部線跡地「バルビゾンの道」は現在、きれいに舗装され、矢部線の「筑後福島駅」跡地には鉄道記念公園も整備されています。公園内には踏切やレール、近隣の八女伝統工芸館内にもレールが敷かれてあり、当時の情景をしのぶことができます。当館からは徒歩で10分圏内に位置しています。ぜひその目でご覧になってください。

次回は、八女市を「東洋のバルビゾン」と呼んだある画家についてご紹介します。

-1.jpg)