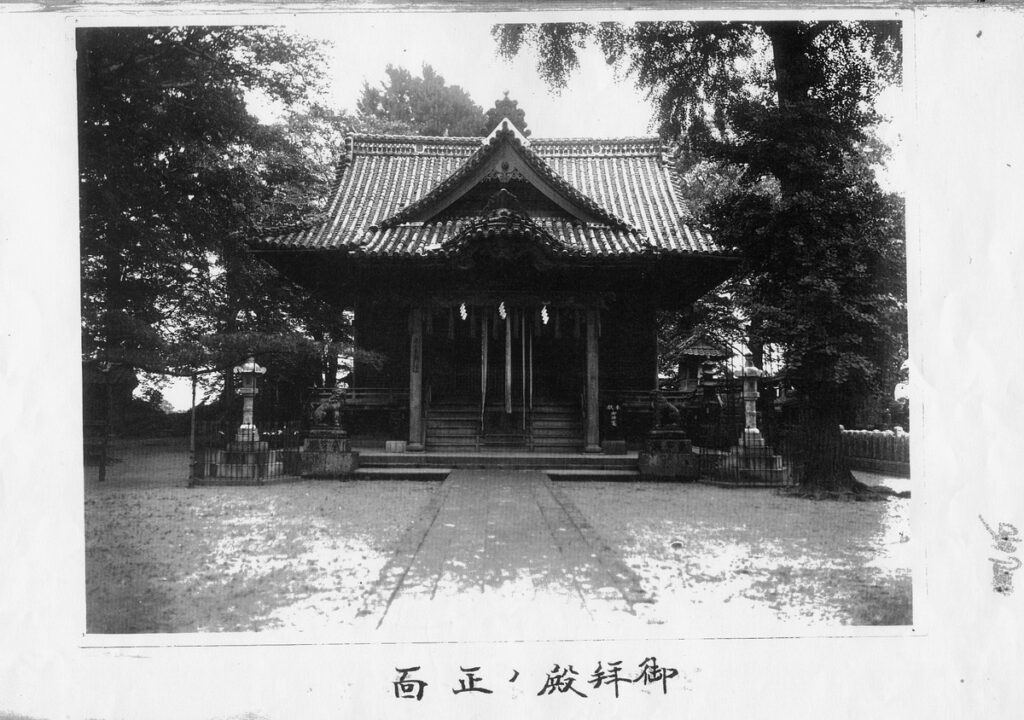

第6回 ― 【燈籠人形の舞台でもある福島八幡宮】

建立350年以上の福島八幡宮――

当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。この地区を古くから見守り続けた「福島八幡宮」は、先月行われた国の重要無形民俗文化財に指定され、280年以上の歴史を持つ「八女福島の燈籠人形」の舞台でもあります。

今回は今から364年前に建立された「福島八幡宮」の成り立ちについてご紹介していきます。

『福島八幡宮の歴史』

■ 福島八幡宮が建立されるまで

旧福島城の東南やぐら跡地に建立され、神社の南側の池に城の堀の名残を残す「福島八幡宮」は、今から364年前の1661(寛文元)年9月18日に建てられました。この社は1889(明治22)年に合併される前(稲富村・福島村・福島町)の旧福島町民の氏神(同地域に住む人々が共同で祀る神道の神)として開かれ、祭神に応神天皇(第15代天皇)・神功天皇(14代仲哀天皇の皇后)・武内宿禰命(12代から16代の天皇に仕えたという伝説上の忠臣)の3柱を祀りました。

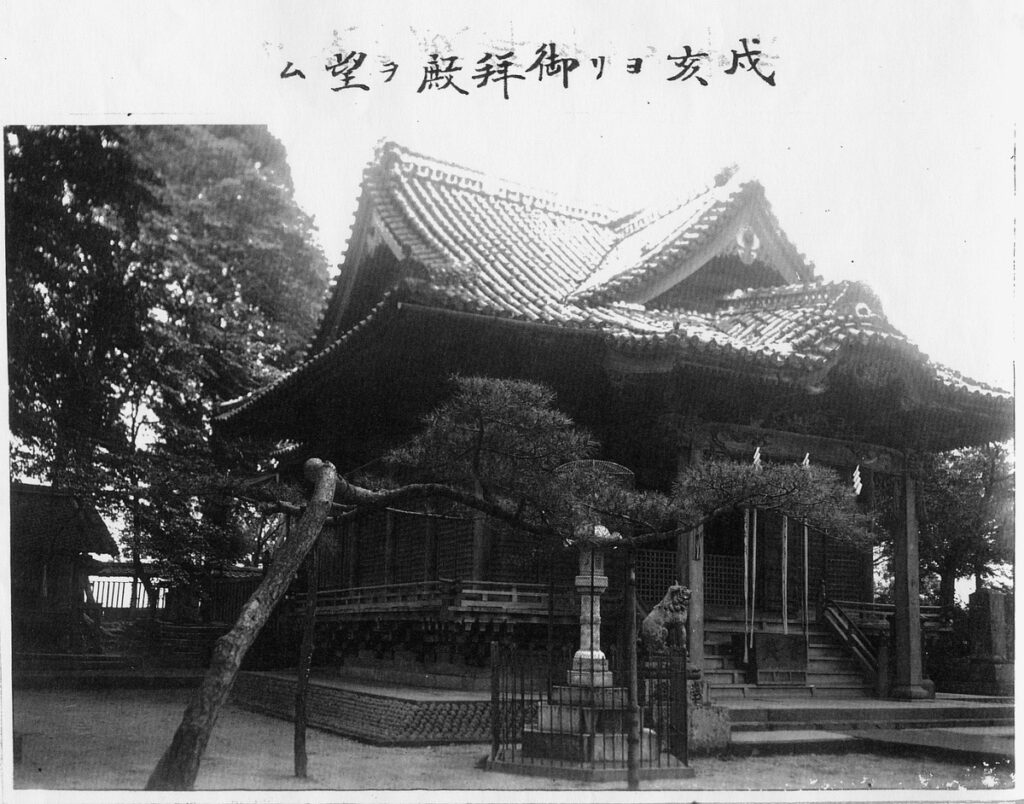

しかし、実はこの「福島八幡宮」は城外東部にある土橋八幡宮から神を分霊して祀られたことから始まります。当時は土橋八幡宮を旧八幡、福島八幡宮を新八幡と呼称しており、いつしか宮野町八幡宮と呼ばれるようになります。現在の神殿は1857(安政4)年11月に氏子により再建され、右から天満社・日吉社・祇園社・松尾社・秋葉社・恵比寿社の6社が神殿を挟むように鎮座しています。 このうちの祇園社は1610(慶長15)年6月に創建され、本社の八幡宮より古い社歴を持っています。このルーツは、当時町づくりのために強制的に移住させられた宮野村(八女市大字宮野)の人たちが出身地の神を分霊し、それに由来して町名が宮野町になったといわれています。そのため当時「福島八幡宮」は宮野町八幡宮と呼ばれていました。残念ながら他の5社の社歴は伝わっていないようです。

■ 町民にとっての福島八幡宮とは

前々回で取り上げたように、江戸時代、田中吉政が福島城主を務めていたころの福島町はその城下町として大いに栄えていました。加えて、1610年には祇園社が建てられ、町としての体裁は整えられていました。しかし、ここで一つ問題が生じました。それはこの城下町には祇園社が二つ存在していたのです。なんと古松町に、前城主の筑紫広門が勧請した祇園社が建てられていたのです。どちらも個人と少人数での勧請だったために、城下町全体の氏神とはなっていなかったのです。 当時、城外東部にはすでに土橋八幡宮が鎮座していましたが、この社は当時の稲富村と福島村の氏神であり、福島城下町民にとっての氏神とはなりえなかったのです。

その後1621(元和7)年に福島城領主が有馬氏に変わり、福島城は廃城になりましたが、福島城下町民の活動はさらに活発になり、町も増えたことで福島町民全体にとっての氏神を勧請する動きが始まりました。そこで当時の町民たちは現世利益をもたらすとされる九州土着の八幡神を選び、すぐ近くに鎮座していた土橋八幡宮に目を付け、1661(寛文元)年9月18日福島八幡宮に神を迎えることになりました。

福島八幡宮は応神天皇を含む祭神を祀っているため、現在成功・勝利を祈願するパワースポットとしてにぎわっています。その境内には当時の福島城の跡地を随所に目にすることができ、毎年9月にはその一角が「八女福島の燈籠人形」の舞台にも変化します。このように当時の歴史を感じることができる場所となっていますので、ぜひ八女福島町にお越しの際は足を運んでみてください。

■ 次回予告

次回は八女市に残る旧国鉄矢部線の廃線跡を一般道として整備した「バルビゾンの道」についてご紹介します。

-1.jpg)