第1回燈籠人形 ― 280年以上続く不思議な「からくり」の世界へ

当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。そんな歴史ある八女福島にしかない「燈籠人形芝居」が、今年も秋の夜に命を吹き込みます。

およそ280年続く伝統行事の歴史を、3回に分けてご紹介していきます。

今回はその第1回ということで、「八女福島の燈籠人形」の魅力や抱える課題をお伝えしていきます。

『280年続く伝統ある燈籠人形の魅力と課題』 ■燈籠人形とは燈籠人形は福島八幡宮の境内で公演されており、その屋台は昼は風鈴が、夜は八女提灯がレトロな雰囲気を醸し出しています。三味線やお囃子の音に合わせて美しい着物姿の人形が、観客の熱心なまなざしと拍手喝采に迎えられて登場し、まるで命が吹き込まれたかのように舞い踊ります。屋台正面には、旧福島城第三郭の石垣の跡があり、その斜面に敷かれた玉石を、野外観客席に仕立てた見物席があります。上演時には、「燈籠人形」の魅力にひかれた大勢の観客で埋まり、一目見ようと全国各地から八女福島に詰めかけています。

昼公演の様子 夜公演の様子

1744(延享元)年に起源を持つ「八女福島の燈籠人形」。江戸時代から続く伝統を保存・維持するために福島校区民が一体となって1957(昭和32)年に「八女福島の燈籠人形保存会」が結成され、1977(昭和52)年には国の重要無形民俗文化財に指定されました。現在も毎年9月の秋分の日前後に保存会の手によって公演が行われています。

■抱える課題しかしながら戦争による国民生活の困窮や少子化による後継者不足、口伝や筆記書きによる継承や保存方法に大きな問題を残しています。それは人形や背景幕といった大道具・小道具の老朽化だけではなく、行われる演目にも影響を与えています。

現在「吉野山狐忠信初音之鼓(ヨシノヤマキツネタダノブハツネノツヅミ)」

「薩摩隼人国若丸厳島神社詣(サツマハヤトクニワカマルイツクシマモウデ)」

「玉藻之前(タマモノマエ)」

「春景色筑紫潟名島詣(ハルゲシキツクシガタナジマモウデ)」以上4つの芸題が順番で上演されていますが、「人形浄瑠璃」を源流とするためにかつては多くの演目が存在していたと推定されます。しかしながら当時は口伝や筆記書きによる継承が主だったためほとんどの脚本を時代とともに喪失してしまい、現在上演することができるのは4つの芸題のみとなってしまいました。

■屋台の構造と魅力「燈籠人形芝居」が行われる「屋台」は高さ8m、幅14m、奥行き6m余りの二階建て、三層構造になっています。「屋台」は芝居小屋といった恒久建築物ではなく、上演中の限られた期間だけ建てられ、終わると解体される珍しい造りとなっています。そのため、1本の釘・カスガイも使われていないのが特徴で、最盛期は十数台あったといわれており、建物全体に金箔・銀箔・漆が塗られ、福島仏壇を造る技法の基となっています。しかし現存する「屋台」はなんと2台のみであり、その建物自体も明治から大正時代の部材をかき集めた建造物であり、1964(昭和39)年以来、修理と修繕が繰り返して使用されています。現在は、八女産の竹と和ろうそくと和紙で作られた「八女提灯」で彩られ、その雰囲気と相まってノスタルジックな空気感を肌で感じることができます。

■人形と背景幕の修復

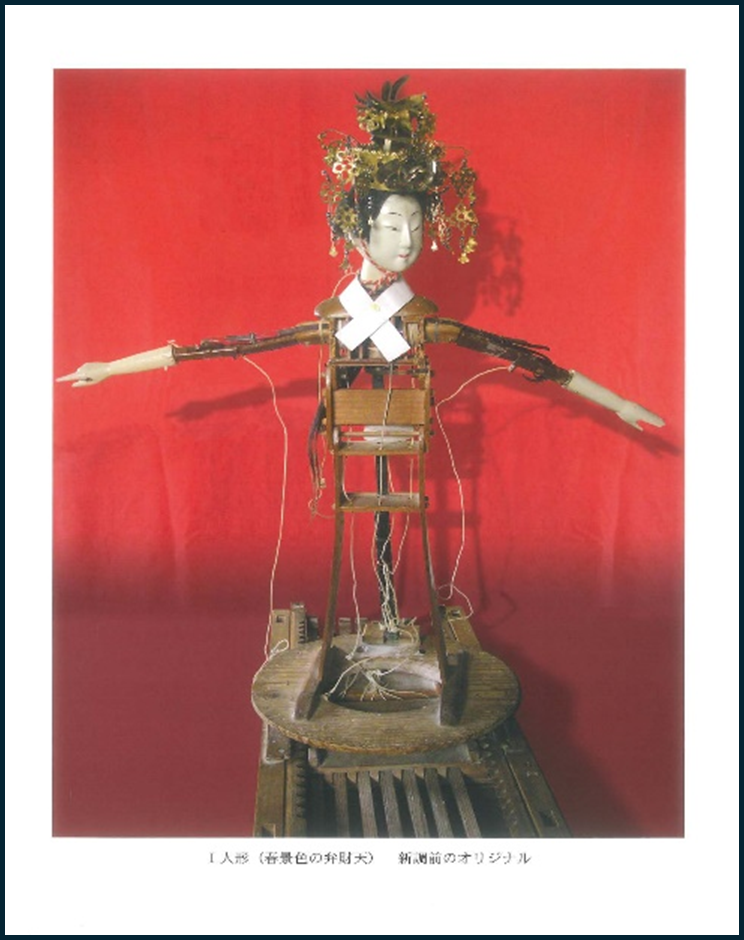

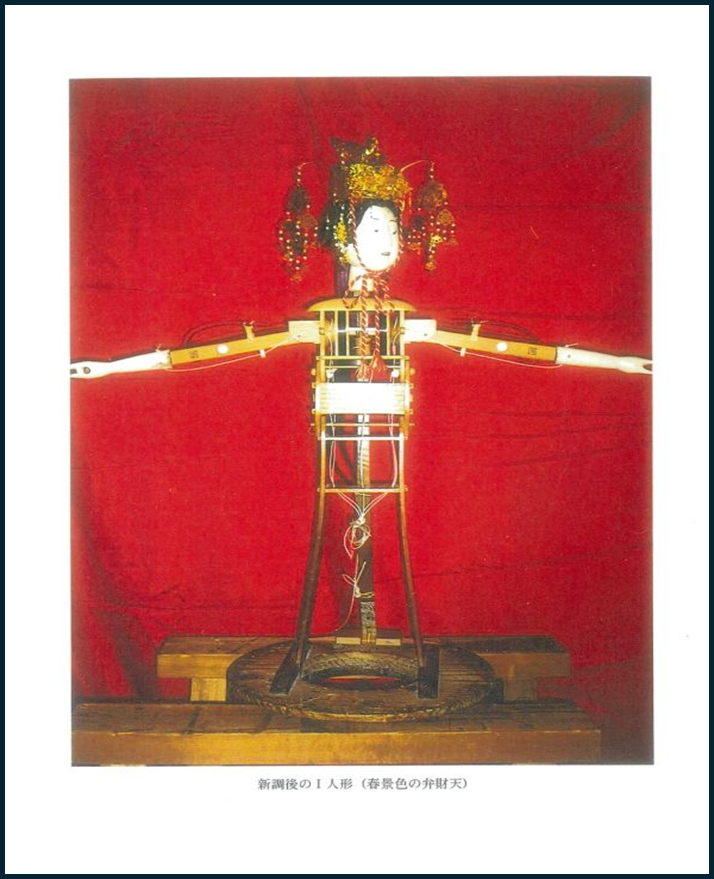

「燈籠人形芝居」の目玉である、そのからくり人形においても明治末期から昭和初期にかけて行われた制作を最後に、近年まで80年以上そのままの状態で舞台は行われ、破損が著しいものでありました。そこにはやはり、先の大戦による財政難、国民生活の困窮などによる運営の危機的状況があげられ、こうした社会状況下での、「屋台」や「からくり人形」の新調や修理などは望まれるものではなく、簡易修理をはさむものの、当時の状態で「燈籠人形芝居」は行われてきました。

そこで八女市では2008(平成20)年に「八女福島の燈籠人形 復元・修理事業」を行い、現存していた9体の人形のうち、8体の新調、1体の修理が行われました。実は人形の頭はほとんどが一度戦後に修理がされました。博多人形師に表情の塗りなおしを依頼したため、修理された人形の頭はいずれも博多人形風の表情に変わっていました。こうした、新調に伴い公演に使用しなくなったオリジナル人形は現在、八女民俗資料館に保存・公開されていますのでぜひその目でお確かめください。

芝居のクライマックスの際に二層目から舞台下に叩きつけられる風景幕も、その損傷が激しく、オリジナルは戦時中に焼失もしくは喪失のみならず、その多くは散逸し、本来4芸題用の背景幕総数は22枚を数えるところが現在は20枚を残すだけとなっています。そこで2014(平成26)年から九産大の学生が修復・制作プロジェクトを担っており、4つの芸題の背景幕を毎年一枚ずつ制作しています。

次回予告;歴史の深層へさて今回第1弾は「八女福島の燈籠人形」の現在の姿に迫りました。その舞台裏には、江戸時代から続く長い歴史と、地域の人々の思いが息づいています。

来週以降は燈籠人形の歴史について、その起源やなぜ「燈籠」が選ばれたのか、人形芝居以前の「燈籠」と「人形」との関係性――その不思議な出会いと背景といった「からくり」を紐解いていきます。(週一更新)

-pdf.jpg)