第4回 ―【福島町が歩んできた歴史】

当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。今から438年前に福島城が建築され、城下町として大きく栄えた八女福島町。

今回はその跡が今でも残る八女福島町の歴史についてご紹介していきます。

『今の姿に至るまでの福島町』 ■福島城を取り巻く状況当時八女市福島町の中心であった福島城の歴史は安土桃山時代の1587(天正15)年にまでさかのぼります。現在の佐賀県鳥栖市を拠点に肥前、筑前、筑後にまたがる地域を支配した戦国大名・筑紫氏の5代目であった広門は、1586(天正14)年に南九州の戦国大名であった島津氏との対決に敗れたのち、同年の豊臣秀吉の九州攻めの功績により領地を現在の福岡県八女地区に移すことになります。その翌年の1587(天正15)年に領主となった筑紫広門が支城として築いたことで福島城は始まります。

しかしその13年後の1600(慶長5)年におこった「関ヶ原の戦い」で状況は一変します。岡崎城(愛知県岡崎市)主10万石の大名であった田中吉政が、西軍の総大将であった石田三成を捕らえることに成功します。その功績をたたえられ、柳川城に入城し、「筑後33万石の領主」として初代柳川藩主に登用されました。以後、福島城を含む現在の久留米、三井地方以南の9城を配下に治めるようになります。

ちなみに当時の1万石は約200人の兵を動員することができ、10万石以上保有すると「大名」に格上げされていました。

■福島城廃城に至るまでの町の変化

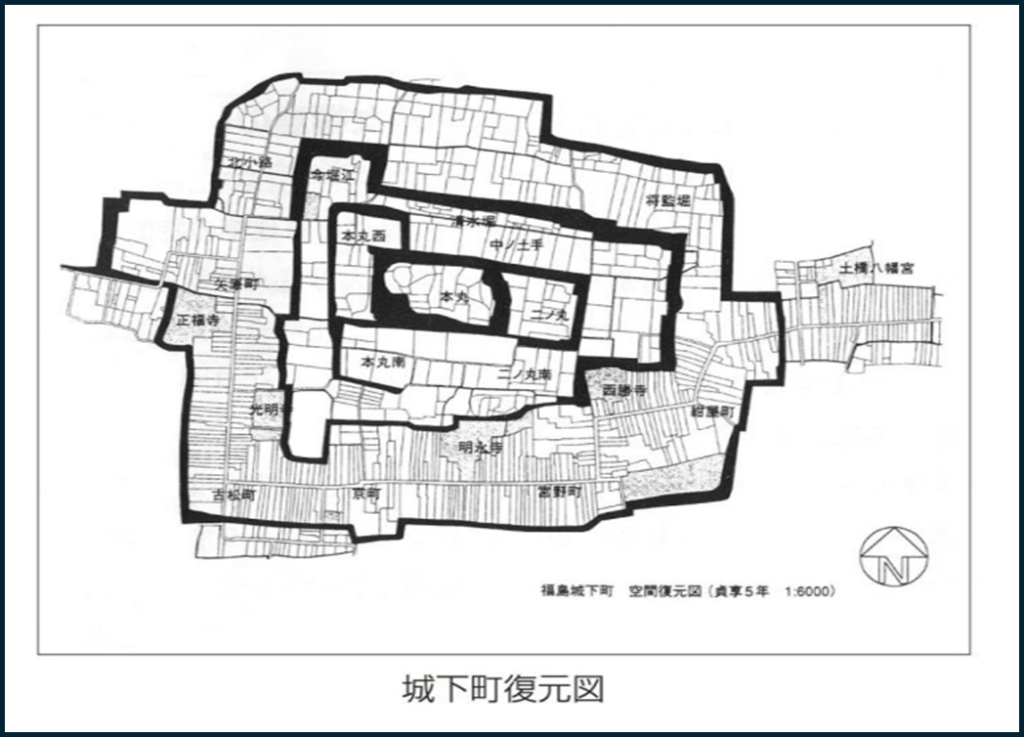

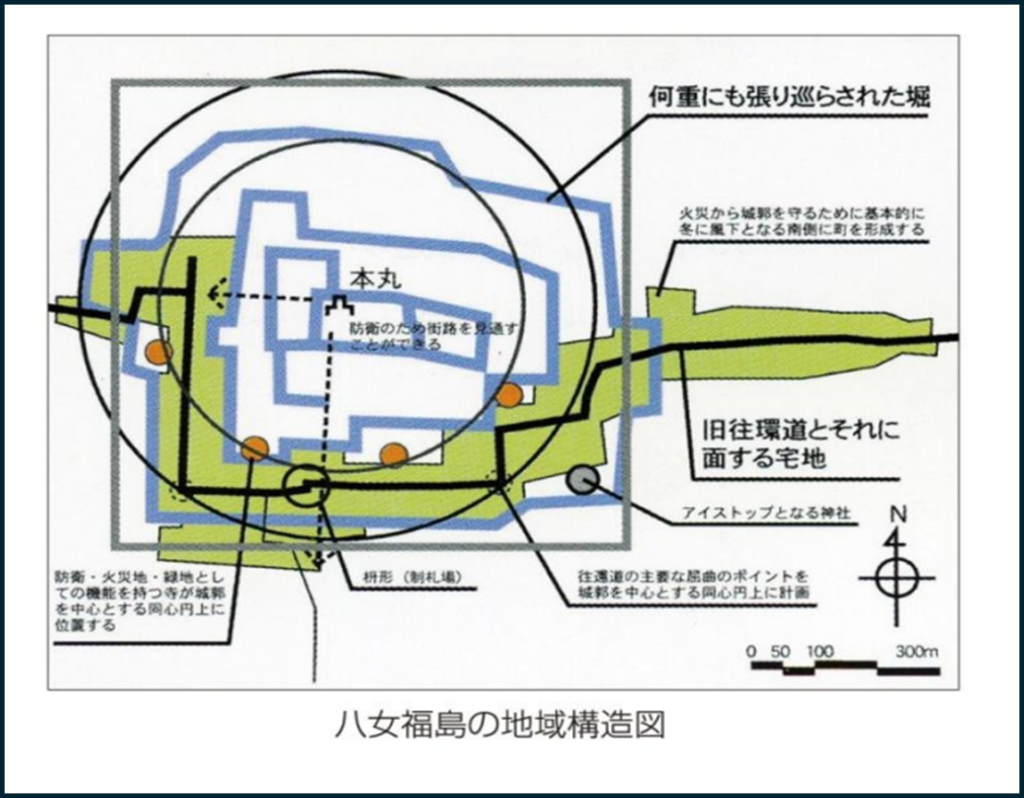

その後の福島町は、柳川城を居城とした筑紫国主の田中吉政が大改修を施し、福島城を中心とする城下町として大きく栄えることになります。福島城は三重の堀によって囲まれ、中堀・外堀の南半分には城を迂回する往還道路(久留米から黒木を経て豊後へ抜ける豊後別路)に沿って「町人地」(職人や商人の居住地区)を配したと考えられています。

また、田中吉政は各城への道路を整備したり、有明海の干拓事業を展開したりと、交通・産業の発展に力を入れました。加えて花宗川の開発や水門を造り筑後川や矢部川の治水を行うなど、現在も残るインフラ基盤の構築に尽くしたことから、柳川地方では「土木と殖産の田中吉政」と伝えられています。

その後、1620(元和6)年に田中忠政が亡くなると、田中家は断絶し、福島城は久留米藩主有馬豊氏の支城となりました。ところが1615(慶長20)年8月7日に江戸幕府が制定した、諸大名に対し、居城以外のすべての城の破却を命じた法令「一国一城令」に有馬氏も影響を受け、当時久留米城を居城としていたために、支城であった福島城は廃城となりました。築城から約30年の歴史はここで閉じることとなりました。

■その後の福島町の姿福島城が廃城になったあとも、福島町は田中吉政が整備したかいもあり、福島町内往還道路沿いの「町人地」をその後も交通の要衝の地として、また経済の中心地として発展していきました。武家居住地は農地となり、町人居住地は商業地域として八女提灯や八女仏壇、和紙などの特産品の生産で栄えました。また、外敵侵入を防ぐための折れ曲がった道路など当時の城下町の道路形態や敷地割を残し、かつての三重の堀が農業用水路や公共水路として現在も使われています。現在も残る白壁は防火性が高いしっくいで覆われており、江戸時代末期以降に普及した塗屋造の町屋が並んでいます。こうした歴史的景観を残している点が評価され、2002(平成14)年5月23日重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。今や八女福島の町を象徴づける白壁となっています。

出典;八女市提供

福島城は現在、八女公園の一角に碑石と城址が残っているだけであり、当時の城の姿は不明です。しかし本丸のやぐら台跡や城堀跡の水路、城下町の雰囲気や当時屋根にあったと伝わるしゃちほこ(八女伝統工芸館にて展示中)など、当時の雰囲気をしのばせる姿になっています。 ぜひ足を運んでその目でお確かめください

出典;八女市提供

次回は第2次世界大戦中首都が八女に遷都される計画があったお話をご紹介いたします。(週一更新)