第10回―八女俳諧の祖松延甚左衛門

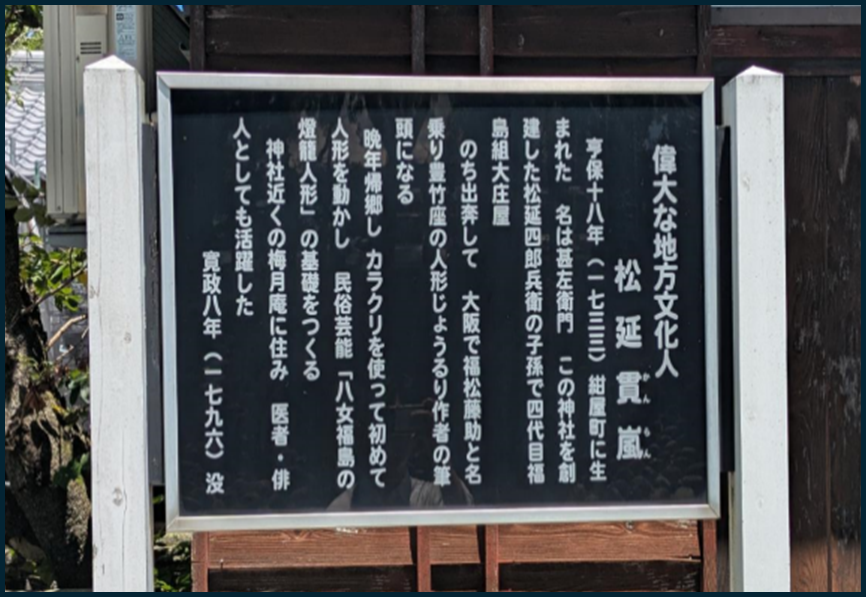

当館のある八女福島地区は、江戸時代からの白壁の町並みが残る「伝統的建造物群保存地区」です。この歴史ある福島地区に文化の面で大きな影響をもたらした俳人がいました。その人物は、国指定の重要無形民俗文化財に指定され、280年以上続く伝統行事「燈籠人形芝居」の成立にも大きく関わっています。それが、浄瑠璃作者であり、俳人の松延甚左衛門です。

今回は八女福島地区に文化をもたらした松延甚左衛門について紹介します。

『文化人 松延甚左衛門とは』 ■人形浄瑠璃作者、福松藤助としての人生松延甚左衛門は1733(享保18)年に松延家の長男として紺屋町に生まれました。この松延家は前回ご紹介した松延四郎兵衛を先祖に持ち、代々庄屋と呼ばれる福島町の首長を担っていました。松延甚左衛門も例に漏れず1753(宝暦3)年当時21歳の若さで第4代福島組庄屋を引き継ぎました。しかし翌年の1754(宝暦4)年に筑後上妻郡福島町(現八女市)で農民16万人による大一揆が起こり、自身の家屋が破壊されました。その3年後の1757(宝暦7)年、25歳の松延甚左衛門は長崎を経由して福岡を離れ、大阪にたどり着きます。そこで、浄瑠璃の一種である義太夫節の、初代豊竹駒太夫と出会い、大きく人生を変えることになります。1759(宝暦9)年、豊竹駒太夫が運営する豊竹座で「福松藤助」の筆名で読本浄瑠璃「宇賀道者源氏鏡」を発表し、人形浄瑠璃作者となりました。

ちなみに「福松藤助」の「福松」は、出身地「福島」の「福」、本姓「松延」の「松」から取り、「藤助」は父の俳名から由来したものだそうです。

18世紀後半になると歌舞伎に光が当てられるようになり、人形浄瑠璃の人気は落ち、1765(明和2)年には豊竹座は閉座に追い込まれました。それをきっかけに松延甚左衛門は1771(明和9、安永元)年12月39歳の時に帰郷します。そこで松延甚左衛門は大阪で学んだ「からくり技術」を伝え、現在にも残る「燈籠人形芝居」の基礎を築き上げました。

■俳人、橘雪庵貫嵐としての人生18世紀中期頃から八女では俳句の元となる俳諧文化が花開き、多くの俳人を輩出します。その俳人の祖と言われているのが橘雪庵貫嵐(きっせつあんかんらん)こと松延甚左衛門でした。幼年期に松延甚左衛門は、福島町出身の俳人、若林旦夕(1681-1759)から書と俳諧の手ほどきを受けていました。

ちなみに若林旦夕は、松尾芭蕉の弟子の中で特に優れた10人を指す蕉門十哲の1人、志太野坡(1662-1740)を師と仰いでいました。

帰郷してからくり技術を伝えた後、俳人として活躍することになります。松延甚左衛門は、同じく松尾芭蕉の古くからの弟子であった服部嵐雪(別名:雪中庵嵐雪、1654-1707)を祖とする俳人、雪中庵三世大島蓼太(1718-1787)に学びました。句界で名を残すようになると、俳諧などの作品を評価する雪中庵俳諧判者の免許を得ます。その後福島八幡宮わきの隠居宅梅月庵にて1795(寛政7)年62歳で亡くなるまで、多くの俳人を育てました。中には俳句だけではなく、「燈籠人形芝居」の芸題を生み出した俳人もいるとのことです。

大阪から持ち込んだからくり技術を含む文化を福島町にもたらし、燈籠人形の演目の充実にも貢献した松延甚左衛門。八女福島の伝承文化に大きな影響を与えたのは間違いないことでしょう。

現在隠居跡地は、福島八幡宮近くの福洲銀行跡小公園敷地となっており、その敷地内には自筆の句が彫られた、貫嵐句碑が残されています。当館からは徒歩ですぐなのでぜひ足を運んで見てください。

■次回予告次回は、今の八女市の前身である、旧八女郡についてご紹介します。